Pochissimi dolci, e quasi nessun gelato — con l’eccezione del francamente troppo esplicito gusto Malaga — sono riusciti a dare forma e sostanza allo spirito del luogo che li ha espressi come accade, invece, al tartufo di Pizzo Calabro.

E non è che questo tartufo avesse un compito facile. Del tipo: “con calma, racchiudete in un paio di palle di sorbetto l’essenza dell’ennui di un inverno foggiano”. No, il tartufo pizzitano doveva incarnare un borgo arroccato su un promontorio tufaceo nel mezzo del Golfo di Sant’Eufemia; teso tra le sanguinarie battute di pesca al tonno e il vitalismo meno efferato di un bagno alla spiaggia urbana di Bellamana; tra i volti e i corpi di santi strappati alla calcarenite nella Chiesetta di Piedigrotta e l’ottovolante-viadotto, a forma di Salerno-Reggio Calabria, che accompagna Pizzo per tutta la sua lunghezza, come un fiume di macchine senza foce. Un mondo sospeso tra gli azzurri più azzurri del cielo e grigi grigi come l’asfalto e il cemento.

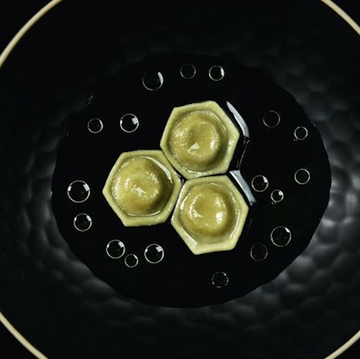

Come molte altre cose belle della vita che sono legali ma fanno ingrassare (torta caprese, tarte tatin, corn flakes), anche i tartufi di Pizzo sono stati inventati per caso. Nel 1952 un pasticcere siciliano, Giuseppe De Maria, in forza a quello che ancora si chiamava Gran Bar Excelsior (poi Bar Dante), lavorando al catering ante-litteram per un matrimonio di notabili, trovandosi a corto di formine e coppette, ebbe l’idea di fare sintesi tra arancino e gelato, comprimendo con le mani una porzione di gelato al cioccolato e una di nocciola, dopo aver praticato al centro della sfera così prodotta una cavità che contenesse del cioccolato fuso e una ciliegia candita. La lavorazione era eseguita in modo da impedire a quel fluire cioccolatoso di solidificarsi:

Le tabelle Unicode dovrebbero prevedere un’emoji che esprima il concetto di provare a contenere l’incontenibile, e che abbia la forma di un tartufo di Pizzo.

Il tartufo di Pizzo altro non è, infatti, che la celebrazione di una materia fondente e proteiforme nel momento in cui conosce una forma stabile, per quanto temporanea, grazie a un errore umano. Un tentativo disperato ma sublime di immobilizzare il magmatico cioccolato fondente in una piccola palla fredda, dicendo arrivederci alla ristrettezza geografica e alle difficoltà logistiche, sulle ali dell’ingegno e dell’immaginazione. È un concetto un po’ ostico da capire per chi ha avuto esperienze tartufistiche solo tramite la grande distribuzione o forniture per ristoranti. Il fatto è che dentro un tartufo di Pizzo c’è veramente molto cioccolato fuso e, dopo le prime cucchiaiate, nel piattino, la situazione si fa davvero splatter. È questo il primo segno che state mangiando un vero tartufo di Pizzo e non una delle sue innumerevoli imitazioni, a volte sode e immote come mastoplastiche di primissima generazione; cosa che, qualche anno fa, portò il Consorzio dei Gelatieri (giammai gelatai) Artigiani di Pizzo, primo caso nella storia, alle soglie del riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta.

Del superamento illusorio di una cattività, dentro la bella cornice pizzitana, ne seppe qualcosa Gioacchino Murat, cognato di Napoleone e re di Napoli: fu imprigionato nella fortezza aragonese di Pizzo che oggi porta il suo nome ma che, nel 1815, lo vide giustiziato mediante fucilazione. Lasciateci pensare che fare un tartufo di Pizzo significhi anche una mini rievocazione storica della prigionia murattiana.

De Maria (in breve chiamato, con deferenza, Don Pippo o il Maestro) non lasciò figli, ma solo nipoti e allievi, che cominciarono presto a diffondere nel territorio di Pizzo, a vario titolo e a differenti livelli di esecuzione, la sua ricetta originale.

A’ piazzetta (Piazza della Repubblica), dove aveva sede il laboratorio di Don Pippo, è stata per lunghi decenni l’ostensorio urbanistico di quella reliquia. Oggi è divisa in due dai colori dei tavolini dei due bar principali: blu per il Bar Dante e rossi per il Bar Ercole, il locale rilevato nel 1965 dal primo allievo di De Maria. I due bar — che sono la sala parto e la culla del tartufo di Pizzo — sono compressi nello spazio e bellicosissimi, come i due schieramenti di una partita a battaglia navale in scatola; orgogliosi dei rispettivi colori come la maglia blu dell’Everton contro la rossa del Liverpool negli anni Ottanta del calcio inglese e guardinghi, reattivi all’incedere del turista come i movimenti dei pantaloncini, rispettivamente, di Arturo Gatti e Micky Ward nei loro celebri incontri del 2002, tra i più competitivi e crudi che la storia del pugilato ricordi.

Franco Di Iorgi porta il soprannome di Ercolino con la stessa fierezza con cui il suo corrispettivo mitologico portava indosso la sua pelle di leone e, del resto, come suo padre portava quello di Ercole, anche se si chiamava Gaetano, ed Ercole era solo il nome del vecchio gestore del bar-gelateria che aveva rilevato. Franco possiede un notevole fascino affabulatorio e il suo laboratorio è meta di pellegrinaggio per turisti tedeschi, scandinavi e britannici.

8 ore di lavoro bastano appena per pastorizzare, mantecare, abbattere alla corretta temperatura e poi rivestire di cacao al massimo 400 tartufi.

Al Bar Ercole troverete il tartufo di Pizzo più serenamente aperto ai suggerimenti e alle preferenze dei clienti venuti, nel tempo, da ogni parte del mondo. Nonostante questo sia ancora prodotto di performance dal sapore antico (non si può negare l’importanza del gesto atletico con cui il pollice di Ercolino fa spazio al cioccolato fuso), c’è da dire che, dal centro del tartufo, l’amarena delle origini è gradualmente scomparsa. E Franco non usa più le mani per dare forma al suo gelato squisito, ma un porzionatore, introdotto da suo padre quando le spalle gli si affaticavano troppo, e che portò con sé, oltre al vantaggio della fatica in meno, anche quello della velocità in più. Inoltre il nuovo strumento aiuta a ridurre la quantità di umidità trasferita al corpo del gelatiere, e dunque sottratta al gelato.

È affascinante come in un posto dalla bellezza così plateale, come Pizzo, in cui è difficile non vedere almeno un pezzo di mare da ogni pizzeria, attraverso ogni arco o archetto — anche il meno trionfale — la ricerca del tartufo più filologico sia da fare in periferia, risalendo con fatica e con qualche smarrimento iniziale la strada che va dal mare allo svincolo della Salerno-Reggio.

In contrada Bevivino c’è la Bottega del Gelato di Pasquale Monteleone. Se Ercolino ha fuso con nonchalance autenticità e capacità di adattamento, Pasquale, a sua volta figlio di un allievo di Don Pippo, le ha tenute in compartimenti stagni. Infatti, tanto più le sue vetrine sono stracolme di gelato al gusto Kinder Card o torte Vulcano Stromboli — tanto meglio è custodito il suo segreto.

Mentre Franco “Ercolino” raccoglie il suo meritato consenso in piazza Umberto, Pasquale ha creato di fatto un suo piazzale alternativo, a quasi tre chilometri dal centro. Ha scelto, in altre parole, di essere l’eroe che Pizzo merita, non quello di cui ha bisogno. Lo vedi servire quei gusti così moderni, insospettabile come Bruce Wayne mentre stringe mani a una cena di beneficienza, ma il suo pensiero va solo alla Batcaverna.

Il modo assorto ma disinvolto con cui Pasquale tiene in vita l’ortodossia, una volta chiuso nel suo laboratorio, rendendola vita di tutti giorni, è la chiave per comprendere perché tanti pizzitani, lametini, catanzaresi preferiscono darsi appuntamento alla Bottega del Gelato, mentre il resto del mondo va da Ercole.

Anche se da molti anni gli avventori del centro tendono a mettere la ciliegia candita da parte (come sempre più spesso si fa con le scorzette d’arancia dei panettoni), nei tartufi classici di Pasquale, fatti ancora interamente a mano, quell’amarena continua a esserci. Non tutti apprezzano il contrasto tra la dolcezza del cioccolato e l’amarognolo della ciliegia. Ma suo padre Felice gli ha insegnato così.

Il cuore di cioccolato fondente è il mare, imprendibile anche dal rais più navigato. Il gelato alla nocciola è il tufo, che prova ad arginare il mare con tutta la sua buona volontà, non riuscendoci mai. Il gelato al cioccolato, lo strato più esterno, è le palazzine e i palazzoni che si fanno largo non appena il centro smette di intricarsi. Ma non toglieteci il mistero della ciliegina.

I sapori del tartufo di Pizzo hanno un bel cercare di superarsi tra loro per attirare la nostra attenzione. Ci stanno dicendo comunque tutti e quattro la stessa cosa, all’unisono: credete per qualche istante alla sintesi impossibile del complesso, all’unità di corpo e anima.