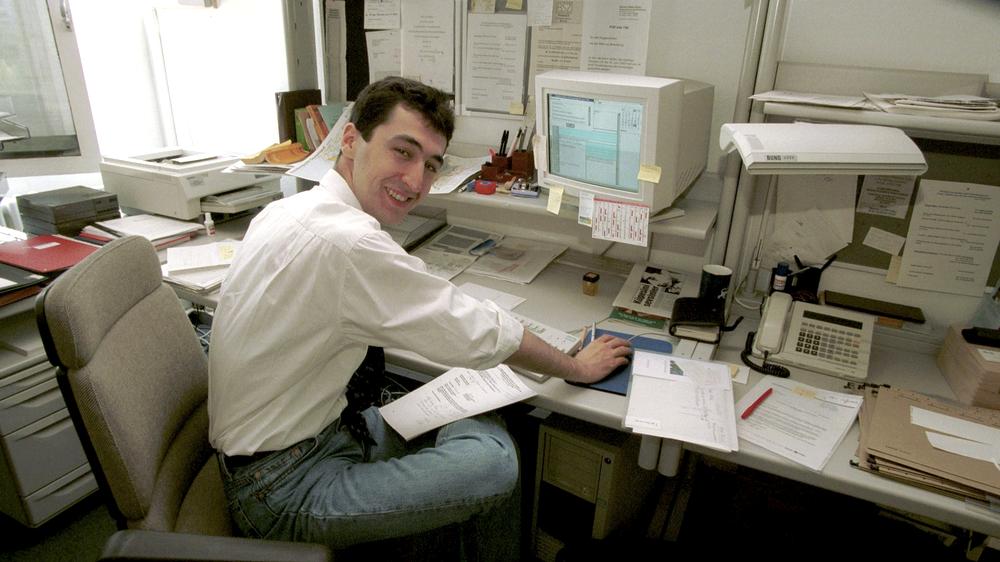

Er will es wieder wissen: Cem Özdemir, früherer Bundesvorsitzender

von Bündnis 90/Die Grünen, will Fraktionschef der Grünen im Bundestag

werden. Bei der Neuwahl des Vorstands am 24. September tritt er dafür

gemeinsam mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an. Die

Soziologin und Migrationsforscherin Naika Foroutan hält seine Bewerbung

für einen längst überfälligen Schritt. In diesem Gastbeitrag schreibt

sie, warum Özdemir in die erste Reihe gehört und inwiefern er stellvertretend für Deutsche mit Migrationshintergrund den Anspruch unterstreicht, dass sie Teil

dieser Demokratie sind.

Mein Junge ist ein kluges Kind. Er ist derzeit nicht so gut in der Schule – womöglich, weil er 14 ist. Aber in der Grundschule hat er eine Klasse übersprungen. Als er eingeschult wurde, konnte er bereits lesen. Fast gewann er den Lesewettbewerb in seiner Schule. Er verlor knapp gegen Elif, auch sie hatte eine Klasse übersprungen.

In seiner Grundschule im Wedding waren damals über 80 Prozent der Kinder als NDH eingestuft – Nicht-Deutsche Herkunftssprache. Es war klar, dass mein Kind hier besser abschneiden würde: Akademikereltern, schon zwei Großeltern hatten Abitur, Vater ohne Migrationshintergrund. Bei den meisten seiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen sah das anders aus. Ihre Eltern kamen in der Regel aus bildungsfernen Schichten, wie man heute sagt. Untere Mittelschicht, hart arbeitend, Bauarbeiter, Friseurin, Monteur. Fast alle seine Freunde und Freundinnen, die nun mit ihm auf dem Gymnasium sind, sind Erstaufsteiger. Sie wären die Ersten in ihrer Familie, die Abitur machen würden.

Wie fein Privilegien sein können

Mit einem Jungen aus der Grundschule war er schon seit dem Kindergarten befreundet: Lachende Augen, große Klappe, Schalk und Charme. Hintergrund sozialer Wohnungsbau, die Eltern aus der Türkei, der Vater arbeitete in wechselnden Jobs, die Mutter im Schichtdienst. In der dritten Klasse rief die Mutter mich an: ob ich wüsste, wie das Lied Alles neu macht der Mai ginge. Der Junge sollte zu Hause Flöte üben. Aber sie kannten das Lied nicht und auch nicht die Melodie. Mir fiel auf, wie fein Privilegien sein können. Der Junge war smart, aber seine Noten waren hochgradig volatil, mal schrieb er Zweier, mal Fünfer. Am Ende reichte es nicht fürs Gymnasium. Die Eltern hatten Sorgen und sie konnten nicht bei den Hausaufgaben sitzen. Beide arbeiteten, die Schwester hatte gerade mit 16 ein Kind bekommen und der große Bruder gehörte mal kurz zu einer Art Clan.

Als er die Absage vom Gymnasium bekam, fragte mich die Mutter, ob ich etwas machen könnte. Sie hatten so gehofft, dass er der Erste sein würde. Ich schrieb der Direktorin des Gymnasiums von der Lernbegabung des Jungen, von seiner Begriffsschnelligkeit. Sie akzeptierte ihn für das Probejahr. Die Wege unserer Jungen trennten sich. Mein Sohn ging auf ein anderes Gymnasium, ich sah seinen Freund nicht mehr. Ich lernte nicht mehr mit ihm. Sein Probejahr bestand er nicht. Er musste abgehen und ist jetzt auf einer Brennpunktschule. Er hatte überall schlechte Noten, als er vom Gymnasium zurückkam – außer in Französisch, da hatte er eine Eins. Die Geschichte des gescheiterten Jungen ist auch eine Geschichte meines persönlichen Scheiterns.

Ich war Anfang 20, als ich Cem Özdemir zum ersten Mal auf einem Kongress in Stuttgart sah. Ich arbeitete als Aushilfe und er hielt eine Rede. Er sagte etwas, das er oft sagt, das aber immer wieder von Neuem den Anspruch an das eigene Leben abruft. Er, Cem, war ein Kind wie der Junge oben. Cem hatte einen Freund und dieser Freund hatte eine Mutter. Cem konnte nicht flöten und seine Eltern konnten mit ihm keine Vorträge üben. Aber die Mutter des Freundes konnte es und sie blieb beharrlich. "Ohne diese Mutter wäre ich nicht da, wo ich heute bin", hat Cem Özdemir damals gesagt und ich habe mir damals versprochen, so zu leben, dass diesen Satz einmal jemand über mich sagen würde.

Cem Özdemir hat diesen Satz bereits erfüllt. Ohne ihn wären viele von "uns" nicht da, wo wir heute sind. Er war der erste Migrant an der Spitze einer deutschen Partei. Er war der erste Migrant, der regelmäßig im Politbarometer als einer der bekanntesten und beliebtesten Politiker firmierte, er war der erste Migrant, der beinahe Außenminister wurde. Wenn er das schafft, dann können wir das auch schaffen – dieses große Versprechen verband sich mit ihm.

Muss man Migrant sein?

Cem Özdemir war aber auch der Erste, der gehen musste, als die Grünen beschlossen, sich neu aufzustellen. So, als sei die Migrationsfrage in unserem Land längst geklärt, als würde es reichen, wenn Robert Habeck, Annalena Baerbock, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter nun für die Migranten und Migrantinnen sprächen, denn sie mögen uns ja. Es sei doch rückständig, identitätspolitisch zu denken und zu glauben, man müsse unbedingt Migrant sein, um etwas für Migranten zu tun, heißt es. Man müsse ja auch kein Baum sein, um sich für Greenpeace zu engagieren. Özdemir sei einer, der nicht im Team spielen könne, ein Machtpolitiker.

Zur gleichen Zeit musste allerdings auch Aydan Özoğuz gehen, die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Kein einziger der Minister und Ministerinnen der jetzigen Regierung besitzt einen Migrationshintergrund, kein einziger Staatssekretär und nur acht Prozent der Abgeordneten im Bundestag, obwohl in unserem Land 25 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben. Wie lange kann das gut gehen und wie tragfähig ist der Gedanke, dass die anderen das schon für einen regeln werden?

Es hat sich doch immer eine Mutter irgendwo gefunden, die ein Kind hochgezogen hat ins Gymnasium, oder? Die Geschichten der zweiten Generation sind voll mit guten Müttern von Freunden, die interveniert haben, als man auf die Hauptschule überwiesen wurde. Auch wenn Helfen etwas ist, auf das solidarische Gesellschaften gründen müssen, bleibt doch die Frage: Ist eine moderne Demokratie dauerhaft tragfähig, die auf diesen Geschichten des Zufalls und der Benevolenz gründen muss?

Er will es wieder wissen: Cem Özdemir, früherer Bundesvorsitzender

von Bündnis 90/Die Grünen, will Fraktionschef der Grünen im Bundestag

werden. Bei der Neuwahl des Vorstands am 24. September tritt er dafür

gemeinsam mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an. Die

Soziologin und Migrationsforscherin Naika Foroutan hält seine Bewerbung

für einen längst überfälligen Schritt. In diesem Gastbeitrag schreibt

sie, warum Özdemir in die erste Reihe gehört und inwiefern er stellvertretend für Deutsche mit Migrationshintergrund den Anspruch unterstreicht, dass sie Teil

dieser Demokratie sind.